まず何のために検査するのか

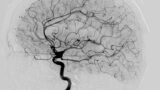

患者の病態を把握するために脳血管造影検査は非常に有益ですが、合併症の可能性も少ないながらあるのでなぜ脳血管造影をするのかを検査前に考えておくことが大事です。

ポイントは脳血管造影で得られる情報によって治療の方針が左右されるかどうか、ということかと思います。

脳血管造影でないと分からないこと

検査技術は日進月歩なので将来はわからないですが、他ではなかなか代替できない情報は

- 時間軸に沿った情報が得られる

- 血管ごとに打ち分けることができる

- IVR時のアクセスの難易度がわかる

- 血流遮断した場合の情報が得られる

時間軸に沿った情報が得られる

これは閉塞、狭窄病変やシャント疾患時に特に重要な情報です。

例えば頚動脈高度狭窄の際に総頚動脈撮影で外頚動脈に対して内頚動脈のかなり遅れる場合は狭窄によって前後に圧較差ができてることがわかります。SPECTやPETなどのPerfusion画像とあわせて脳血流予備力低下が疑われる場合は治療時にPTA後に日を開けてステントを行うStaged CASなどを考慮します。

硬膜動静脈瘻などでは動脈相でシャントから静脈洞などが映るかを見ます。

忘れてはいけないのは静脈系の情報です。

シャント疾患の場合は正常灌流を含めた静脈路の情報はクリティカルですし、動脈瘤手術の際にもシルビウス静脈の発達具合を評価したり、錐体骨アプローチでは上錐体静脈洞をsacrificeできるかを評価したり色々実は情報があります。

血管ごとに打ち分けることができる

狭窄病変の場合は打ち分けることで側副血行路の発達具合を見ることができます。CASやCEA時の一時遮断への耐性や、バイパス術前にMMAの硬膜枝からの側副血行路の有無など。

もちろんシャント疾患では打ち分けることでシャントポイントの同定、TAE時のアクセスの想定をすることができます。

腫瘍の術前にfeederがどこから来ているかもアプローチの方向、術前塞栓を行うかの重要な指標ともなります。

IVR時のアクセスの難易度がわかる

IVRは上肢または下肢からアプローチすることになりますが、通常大動脈弓という大きな下向きカーブから頚部へと上向きに方向転換する必要があります(上肢から椎骨を除く)。

アクセス困難例に対しては色々なテクニック(別な記事で解説予定)があるので検査時にアクセス困難であった症例は事前準備をしっかりして挑みましょう。

血流遮断した場合の情報が得られる

頚部を用手的に圧迫して対側や椎骨動脈から撮影するMatas testやAlcock testなどが有名ですが、Balloon occlusion testでの神経症状、SPECTなどの他の画像検査を併用する方法も検査の範疇に入るでしょう。

注意点としては実際の治療で閉塞する部位にできるだけ近い場所で閉塞試験を行わないと信頼性が低くなるということと、低血圧負荷も必要だというところです。

管理人の経験では内頚動脈の血豆状の破裂動脈瘤に対して頚部内頚動脈で閉塞し、無症状かつSPECTでほとんど左右差が無い症例に母血管閉塞を行ったところ皮質に梗塞巣がある程度広範に梗塞巣ができていたということもありました。

他方、状況的に低血圧負荷で症状確認だけしかできなくても問題なく母血管閉塞ができた例もあります。

ただしバルーンでの閉塞試験は合併症率が4%程度と無視できないところがあるのでリスクベネフィットを考える必要があります。

コメント